「日本の伝統工芸の価値とその21世紀的価値を求めて」

シンポジウムを開催

2025年10月10日(金)、一般社団法人TAKUMI-Art du Japonと本校およびグループ校・京都美術工芸大学(KYOBI)の共同企画として、シンポジウム「日本の伝統工芸の価値とその21世紀的意義を求めて」を開催しました。

価値観が大きく変わりゆく現代社会の中で、工芸を軸に日本の伝統的思想の価値を改めて見極めるとともに、失ってはならない価値を今後継承していくためにどうすべきか、日本の工芸界を代表する専門家とこれからの担い手である学生たちが共に話し合う初めての試みです。

価値観が大きく変わりゆく現代社会の中で、工芸を軸に日本の伝統的思想の価値を改めて見極めるとともに、失ってはならない価値を今後継承していくためにどうすべきか、日本の工芸界を代表する専門家とこれからの担い手である学生たちが共に話し合う初めての試みです。

第一部「『伝統の価値』を改めて問う~日本として失ってはならない価値は何か?~」

モデレーター 近藤誠一氏(TAKUMI-Art du Japon代表理事)の進行により、内田篤呉氏(MOA美術館館長)と京都美術工芸大学特任教授 宮本貞治先生(木工家/人間国宝)が登壇され、意見を交換されました。

工芸を考える上でもっとも重要なことは「日本人の自然観」だという内田先生のレクチャーに始まり、自然の素材と真摯に向き合う宮本先生の若い頃のエピソードなど、日本の自然の中で育まれてきた工芸とその価値について、研究者と木工家という異なる立場ながら相通じる意見の交換に、会場の参加者たちは冒頭から引き込まれる様子でした。

第二部「実践者が語る市場参入の秘訣~世界に通じる『表現』を支える日本の技と美意識は?~」

モデレーター 秋元雄史氏(東京藝術大学名誉教授)の進行により、近藤高弘氏(陶芸家)・須藤 拓氏(金属工芸作家 TASK卒業生)・西久松友花氏(アーティスト)石井聖己氏(プロダクトデザイナー/SEIKI DESIGN STUDIO)という4名の作り手の方たちが登壇。また、佐藤一弥氏(TASK卒業生)のメッセージを司会 玉村嘉章先生(KYOBI芸術学部講師)が代読されました

工芸やデザインの最前線で活躍する方たちの具体的な事例を交えたお話に、来賓の専門家の方々も含む参加された皆さまが熱心に聞き入っていました。

第三部「作品について思いを語る~三大学協定展出展者から~」

京都工芸繊維大学、京都市立芸術大学、そして京都美術工芸大学の学生たちが、本シンポジウム連携企画として鴨川七条ギャラリーで開催中の「三大学協定展」に出品している作品を中心に制作活動について発表しました。

学生たちの発表の後、制作者としての大先輩である先生方が感想やアドバイスを述べられました。

学生たちの発表の後、制作者としての大先輩である先生方が感想やアドバイスを述べられました。

総括セッション

人間国宝の先生方も、聴講に来られていました。

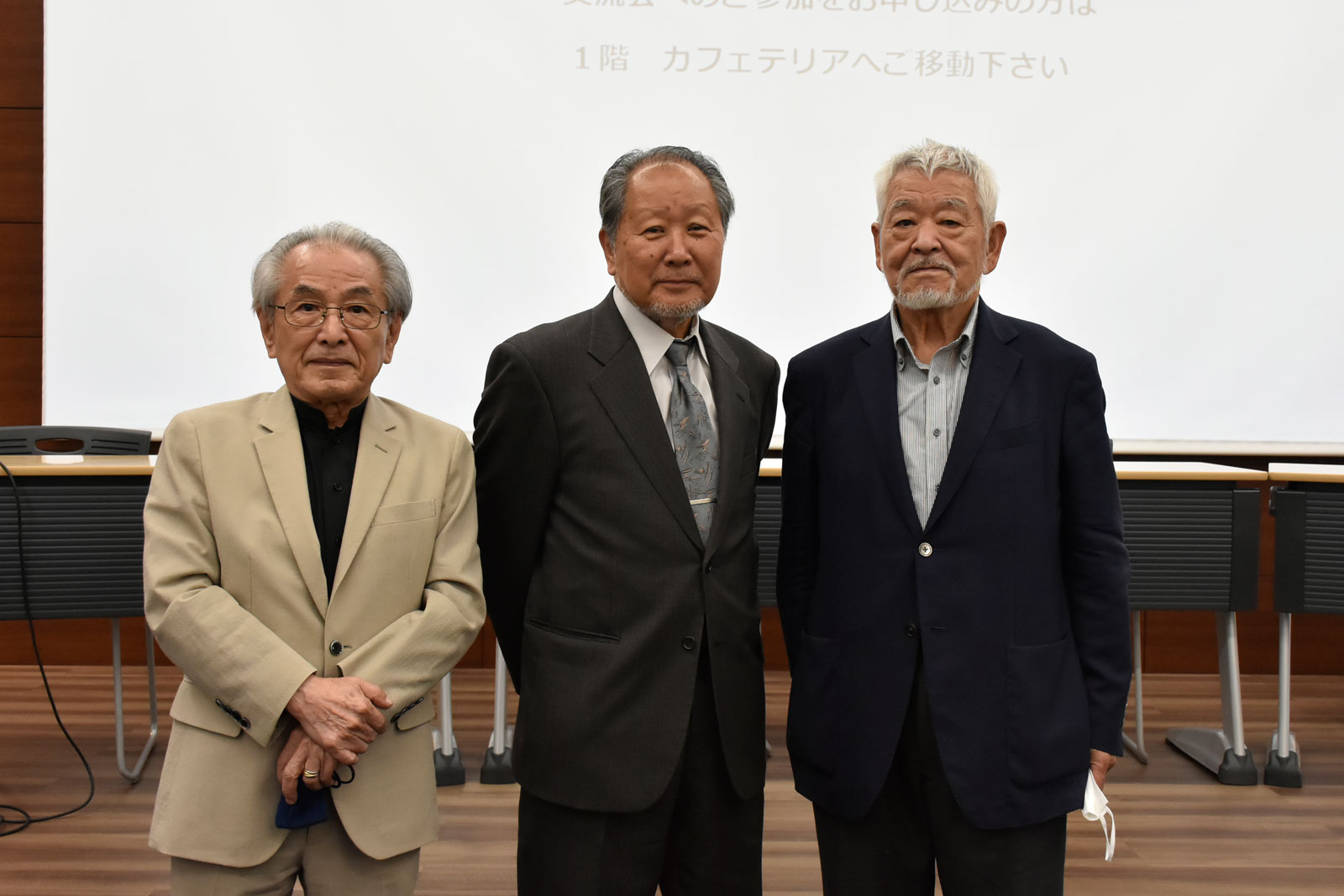

(左より森口邦彦氏、宮本貞治先生、TASK木工芸専攻村山明先生)

(左より森口邦彦氏、宮本貞治先生、TASK木工芸専攻村山明先生)

シンポジウムの様子は、こちらのYouTubeアーカイブからご覧いただけます。

/person1.jpg)

/person2.jpg)

/person3.jpg)

/person1.jpg)

/person2.jpg)

/person3.jpg)

/person1.jpg)

/person2.jpg)